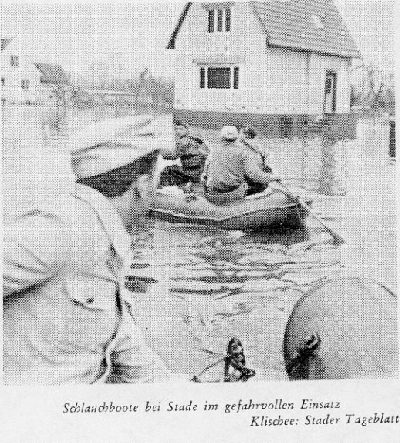

Sturmflut 1962 Es ist Sonnabend, der 17.2.62, morgens gegen 3.30 Uhr. Der Sturm peitscht über die Dächer, Dachziegel fallen herunter. Ein Wagen fährt mit Blaulicht durch die Straße und gibt Alarm für das THW: "Hochwasser-Deichbruch!" Ein Angehöriger der DLRG hört von der Katastrophe und fährt mit zum Regierungsgebäude in Stade. Hier ist bereits ein Katastrophen - Einsatz- Stab gebildet worden. Per Telefon werden, die Leute der DLRG benachrichtigt. 4.30 Uhr erfolgt der erste Einsatz gemeinsam mit dem THW. Das Hochwasser hat die Straße am Stader Hafen zerstört. Einsatzwagen des ZB können dadurch nicht zum Einsatz kommen. Schnellstens werden die Schäden der Straße notdürftig ausgebessert, damit die Wagen passieren können. In der Zwischenzeit ist ein Schlauchboot der DLRG klar gemacht worden. Jetzt wird eine gemischte Einsatzgruppe, bestehend aus THW und DLRG, nach Wischhafen beordert. Bei Hellwörden verlässt ein Mannschaftswagen mit dem DLRG Schlauchboot auf dem Dach die Stadt. Wir müssen die B 73 benutzen, weil die Straße entlang der Deiche in Kehdingen wegen der Deichbrüche überschwemmt ist.

In Wischhafen sollen vom Wasser Eingeschlossene vor dem Deich mit Proviant versorgt und, falls notwendig, auch geborgen werden. Es ist bereits wieder Flut. Wir kommen mit unserem Schlauchboot ohne Motor gegen Sturm und Strömung nicht an und werden immer wieder zurückgeworfen. Eine ummittelbare Gefahr für die Eingeschlossenen, soweit wir übersehen können, besteht nicht. Wir geben unseren Auftrag ab an motorisierte Boote der Bundeswehr. Anschließend versuchen wir das Motor-Rettungs-Boot der DLRG "Kiek ut", das in der Nähe im Winterlager steht, einsatzfähig zu machen. Dieser Versuch muss aufgegeben werden, das Boot durch die Sturmflut stark beschädigt worden ist; der Lagerschuppen steht vor dem Deich. Nach telefonischer Rücksprache mit der Einsatz-Leitung Stade schickt

man uns nach Balje / Neue Schleuße, hinter Freiburg. Wir sollen

bei Deichreparaturarbeiten helfen. Dort angekommen, schickt man uns

sogleich nach Stade zurück, weil inzwischen starke Einheiten der

Bundeswehr zum Deichbau eingetroffen sind. Gegen 16 Uhr treffen wir

wieder in Stade ein, wir haben viel Zeit verloren! Mit vereinten Kräften von THW, DLRG und Bevölkerung werden die Schäden am Deich zum Schutze des Kraftwerks mit Sandsäcken ausgebessert. Tausende von Säcken werden mit Sand gefüllt und über den Deich getragen. Schwere Lastwagen schaffen Sand und Säcke heran über ausgefahrene Wege. Über den Deich weht ein eisiger Sturm. Gegen 22 Uhr werden wir abgelöst durch Einsatzgruppen des THW aus Hannover. Am Sonntag, dem 18.2.1962, setzen wir die Deichreparaturarbeiten fort. Zur Erleichterung der Arbeit wird ein Förderband zum Transport der Sandsäcke auf den Deich eingesetzt. Ab Mittag unterstützt uns tatkräftig eine Einheit der Bundeswehr. Die Verpflegung, vom DRK durchgeführt, klappte vorzüglich. Um 22 Uhr werden die Arbeiten eingestellt. Für THW und DLRG sollte der Katastrophen-Einsatz vorerst beendet sein. Am Montag, dem 19.2.1962, fordert die Stadt Buxtehude das

DLRG-Schlauchboot gegen Mittag an. Wir sollen im Überschwemmungsgebiet

noch Eingeschlossene bergen oder mit Verpflegung versorgen. Es

liegt wohl an schlechter Organisation oder am Ehrgeiz einiger Leute,

alles selbst zu machen, dass bis auf einen kleinen Einsatz nur in der

Volksschule in Bereitschaft liegen bis einschließlich Dienstag 11 Uhr.

Am Dienstag gegen 12 Uhr werden wir von der Katastrophen-Einsatz-Leitung

in Stade entlassen. Die Flutkatastrophe hat außerdem gezeigt, da Einsatzgeräte wie

Boote, Kraftwagen, usw., oft einen ungünstigen Lagerplatz hatten; zum

Teil waren die Geräte durch Wasser beschädigt und mussten erst

repariert werden oder sie waren zunächst ganz unbrauchbar geworden.

Diese Mängel müssten schnellstens behoben werden, um einen

Wiederholungsfall auszuschließen. Kamerad Schweitzer schreibt aus Stade wie folgt: Auch Winsen/Luhe im Einsatz Die Kreisgruppe Winsen/Luhe wurde selbst von der Katastrophe betroffen. Der Gerätelagerraum stand 1,4 m unter Wasser. Dadurch fiel das Motorrettungsboot "Seelöwe" aus. Das Boot "Ernst Kesselhut" liegt auf der Werft in Bremen. Sämtliche technischen Hilfsmittel waren uns versagt. Der Einsatz beschränkte sich daher auf die üblichen Hilfsmaßnahmen.

Von unseren Kameraden wurden unzählige Sandsäcke gefüllt, die Deiche

geschützt und die vielen anderen Helfer an den Deichen bewacht. Ein

Froschmann mit eigenem Anzug leistete vorbildliche Arbeit in der kalten

Flut. Besonders zu erwähnen ist die Arbeit der jungen Ortsgruppe

Stelle.

Hart getroffen wurden lediglich Wilhelmshaven und Brake. Gelegentlich der Sturmflut am 16. Februar 1962 haben die Einrichtungen der Kreisgruppe Jade am Südstrand sowohl als auch an dem Sandstrand Geniusbank erhebliche Schäden davon getragen In der neuen Wache am Südstrand in Wilhelmshaven wurde die Stahltür aus ihrer Verankerung gerissen und abgetrieben. Der noch verbliebene Rest ist derart verbeult, dass auch er nicht mehr gerichtet werden kann. Innerhalb der Wache sind sämtliche Trennwände zerstört. Desgleichen ist sämtliches in der Wache verbliebene Mobiliar fortgeschwemmt worden. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht übersehen.

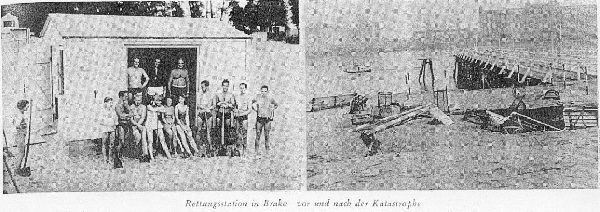

In der Stadt Brake ist unsere Rettungsstation vollkommen weggerissen worden (siehe auch unsere Bilder). Leider ist auch das in dieser Station befindliche Material der Kreisgruppe mitvernichtet bzw. von den Fluten weggerissen worden. Es handelt sich um einen Pullmotor, Tragen, Rettungsbälle und einiges mehr.

Nach Auslösung des Alarms hatte sich die, Bezirksleitung bemüht, unsere Kameraden in Cloppenburg und Zwischenahn zu alarmieren, um schnellstens Rettungskommandos aufzustellen. Die Kreisgruppe Cloppenburg hatte bereits aus eigener Initiative zwei Rettungswagen aufgestellt, die abrufbereit standen. Das in Zwischenahn stationierte Boot wurde vollgetankt und in Ermangelung eines Bootsanhängers auf einen Lkw verladen. Die Mannschaft hielt sich bis Montagabend bereit. Die Kreisgruppe "Jade" Wilhelmshaven war sehr stark betroffen. Unsere Kameraden standen in pausenlosem Einsatz, besonders waren sie für die Deichsicherung eingesetzt. In Brake selbst war unser Mitglied, Polizeikommissar Bordiert, Katastrophenleiter. Ich habe telefonisch meine Hilfe angesagt und ihm auch mitgeteilt, dass ich einige Einsatzwagen auf Abruf bereit halten würde. Durch den hervorragenden Einsatz der Marinetruppe in Brake standen wir in Bereitschaft und örtlichem Einsatz. Es hat sich bei dieser so plötzlich über unser Gebiet hereinbrechenden Katastrophe herausgestellt, dass wir nicht genügend auf derartige Fälle vorbereitet sind. Der Bezirk wird einen Katastropheneinsatz nach den Erfahrungen mit aufbauen, um vor allen Dingen auch eine schnelle Benachrichtigung der einzelnen Einsatzleiter zu gewährleisten. Paul Piqué, Bezirksleiter

Dadurch, dass wir nicht im Katastrophenschutzplan aufgenommen waren, konnten keine gezielten Maßnahmen durchgeführt werden. Unseren Helfern blieb nichts anderes übrig, als sich einzeln, je nach eigenem Ermessen, gemeinsam mit der Bundeswehr und sonstigen freiwilligen Helfern an den Gefahrenpunkten einzusetzen und mitzuhelfen. Was im erhöhten Maße geschah. Um Mitternacht war die akute Überschwemmungsgefahr gebannt. Aber ohne den Einsatz von 600 Bundeswehrsoldaten waren auch hier die Deiche nicht zu halten gewesen, dann hätte die Katastrophe für Cuxhaven unabsehbare Folgen gehabt. Cuxhaven ist knapp an der Wassernot vorbei gekommen, während sie in anderen Gebieten zu einer Katastrophe wurde. Prange, Bezirksleiter ... und in Verden Wir hier in Verden haben am Sonnabend und Sonntag jede Stunde auf einen Einsatzbefehl durch den örtlichen KS-Dienst gewartet, leider vergeblich. Es schien uns so, als ob unsere Organisation nicht vorhanden wäre. Aber dann erinnerte man sich sogar in Verden, dass es eine DLRG-Kreisgruppe gibt. Am 19.2.1962, um 7.00 Uhr, rasselt bei unserem Kam. Hamelberg das Telefon. Es wird angefragt, ob die DLRG helfen könnte. Die erste Reaktion war, selbstverständlich. Erst später erfuhren wir, worum es ging. Im Überschwemmungsgebiet um Verden waren in den ländlichen Bezirken ein großer Teil der Licht- und Telefonleitungen unterbrochen, so dass die Bevölkerung, in diesen Gebieten von den wichtigsten Faktoren des Lebens getrennt war. Alles muss zu Fuß oder mit Fischerbooten besorgt werden. Ein Arzt, der einen Eingriff an Ort und Stelle vornehmen musste, stand ohne Licht da. Dieses sind aber nur winzige Teilchen von dem, was in anderen Gebieten geschah. Wir setzten unser Boot unter Führung von Kam. Hamelberg ein, der vom Überlandwerk zwei Fachmonteure übernahm, um dann an die Arbeit zu gehen. Kischkel, Kreisgruppenleiter |

||

|